| B 1000 | |

|---|---|

| Hersteller: | VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt |

| Produktionszeitraum: | 1961–1990 |

| Vorgängermodell: | Barkas V 901/2 |

| Nachfolgemodell: | Barkas B 1000-1 |

| Technische Daten | |

| Bauformen: | Kastenwagen, Kleinbus, Pritschenwagen |

| Motoren: | Ottomotor: 1,0 Liter (34 kW) |

| Länge: | 4520 mm |

| Breite: | 1860 mm |

| Höhe: | 1850 mm |

| Radstand: | 2400 mm |

| Nutzlast: | 1,0 t |

| zul. Gesamtgewicht: | 2,24 t |

Der Barkas B 1000 ist ein Kleintransporter, der in den Jahren 1961–1991 im VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt hergestellt wurde. Der Eintonner mit Zweitaktmotor war im Fertigungsprogramm der DDR oberhalb des Multicar und unterhalb des Robur LO angesiedelt. Ab 1990 wurde er als B 1000-1 mit Viertaktmotor nach VW-Lizenz produziert. Der punische Name Barkas, bekannt durch den Vater Hannibals, bedeutet ,Blitz‘.

Der Barkas B 1000 zählte zu den wenigen in Serie gegangenen, konsequenten Neuentwicklungen im Automobilbau der DDR. Mit der selbsttragenden Karosserie für die geschlossenen B-1000-Fahrzeuge wurde die Rahmenbauweise des V 901/2 verlassen (ab 1965 gab es zusätzlich auch Fahrzeuge in Rahmenbauweise für nicht tragende Aufbauten). Angetrieben wurde der B 1000 von einem Wartburg-Dreizylinder-Zweitaktmotor, dessen Hubraum mit anfangs 900 cm³, später 1000 cm³ betrug.

Die Leistung war im Barkas zugunsten eines höheren Drehmoments durch Änderungen an Auspuff- und Ansauganlage etwas geringer als im Wartburg, sie betrug anfangs 40, 42 PS, ab 1969 waren es 45 PS. Auch zahlreiche andere Bauteile wurden aus Gründen angestrebter Standardisierung vom Wartburg oder anderen Typen übernommen. Neu konstruiert hingegen wurde das Getriebe, außerdem war die Lenkung des Barkas anders als beim Wartburg anfangs als Schneckenlenkung (später Kugelumlauflenkgetriebe) ausgebildet.

Der Motor des Fronttrieblers war mittig zwischen Fahrer- und Beifahrersitz eingebaut und vom Fahrzeuginneren über einen kleinen Servicedeckel zugänglich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 95 km/h, ab 1969 100 km/h. Der Kraftstoffverbrauch variierte bei Versuchsmessungen im Jahr 1962 zwischen 10,7 l/100 km bei reiner Autobahnfahrt mit 500 kg Zuladung und 14,4 l/100 km bei voller Zuladung bei Fahrten im Mittelgebirge. Das Fahrwerk war mit Einzelradaufhängung an Schräglenkern (vorn geschoben) und Drehstabfederung für einen Kleintransporter vergleichsweise fortschrittlich und auch platzsparend, was der Nutzraumgröße zugutekam.

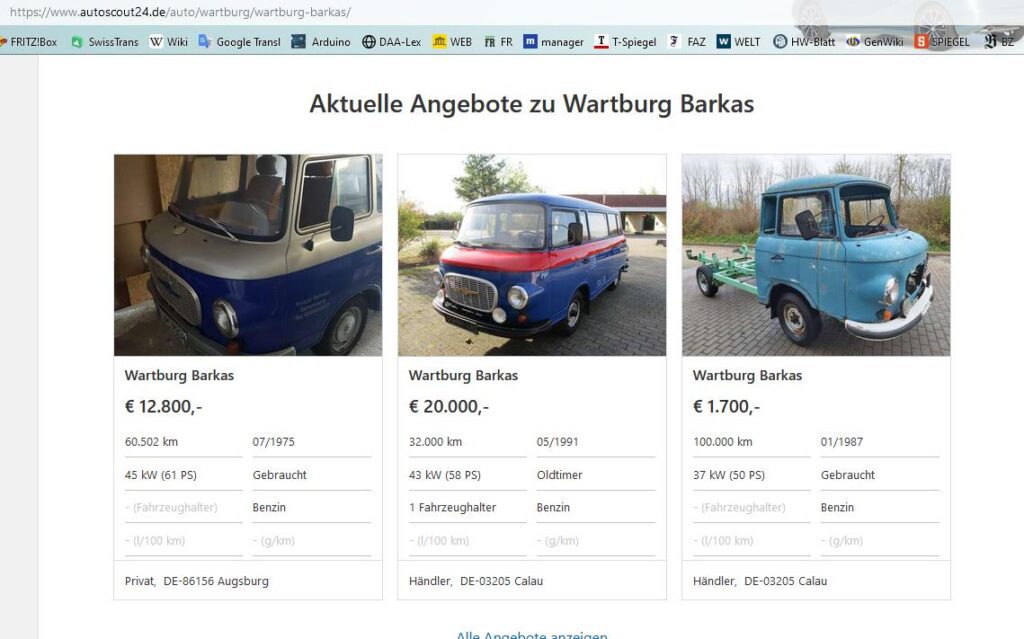

Zeitweise wurde der B 1000 serienmäßig mit über 40 verschiedenen Aufbauten parallel hergestellt, unter anderem als Kleinbus, Polizeifahrzeug, Krankenwagen der SMH, Kleinlöschfahrzeug Typ KLF-TS 8, Pritschentransporter und Militärfahrzeug.

Ausführungen, bei denen das Fahrzeug vorwiegend zur Personenbeförderung genutzt wurde, erhielten eine benzinbetriebene Zusatzheizung. Der SMH 3 ab 1985 unterschied sich durch ein erhöhtes Dach und eine nach oben zu öffnende Heckklappe recht deutlich von den anderen Kastenaufbauten des B 1000. Hinzu kamen Aufbauten findiger Instandsetzungsbetriebe und Spezialreparaturbetriebe, die unter anderem dreiachsige Ausführungen als verlängerte Pritschen- oder auch Abschleppwagen in geringer Stückzahl herstellten

0 Antworten zu „B 1000 Barkas“